“As crianças choram, pedem comida, e eu choro porque não tenho solução”

Siza Vaovavy entra no posto médico com o filho ao colo, pendurado na mama. Antes parou junto a um garrafão com uma torneira, à entrada, para aproveitar uma dádiva rara nestas paragens: água. Tirou o pó vermelho das mãos e da cara do bebé, limpou a queimadura que a criança tem na perna e começou a despi-la para ser pesada. Lambo tem 17 meses e 7,6 kg; de comprimento não chega aos 73 centímetros. É muito pequeno para a idade, mas os braços parecem demasiado longos, de tão magros. O cabelo está alourado nas pontas, a descor da subnutrição.

O posto médico móvel é apenas uma estrutura de madeira com um telheiro que uma vez por semana é montada no meio da aldeia de Betoko, meia dúzia de casas com paredes de terra vermelha e telhados de palha, erguidas no meio do nada. À frente, sentadas no chão, à sombra de duas árvores, estão dezenas de pessoas, sobretudo mulheres e crianças, que vieram a pé das aldeias vizinhas e aguardam pacientemente a sua vez. Há muitos bebés e crianças pequenas paradas nos colos das mães, mais do que as que correm de um lado para o outro, com a roupa suja do pó que está por todo o lado. A fome é um problema grave nesta região de Madagáscar, longe de tudo: só este posto segue 23 crianças com subnutrição aguda e grave e 27 com subnutrição aguda e moderada. A última análise da Unicef estima que um terço das crianças desta região sofre de subnutrição crónica — uma geração hipotecada.

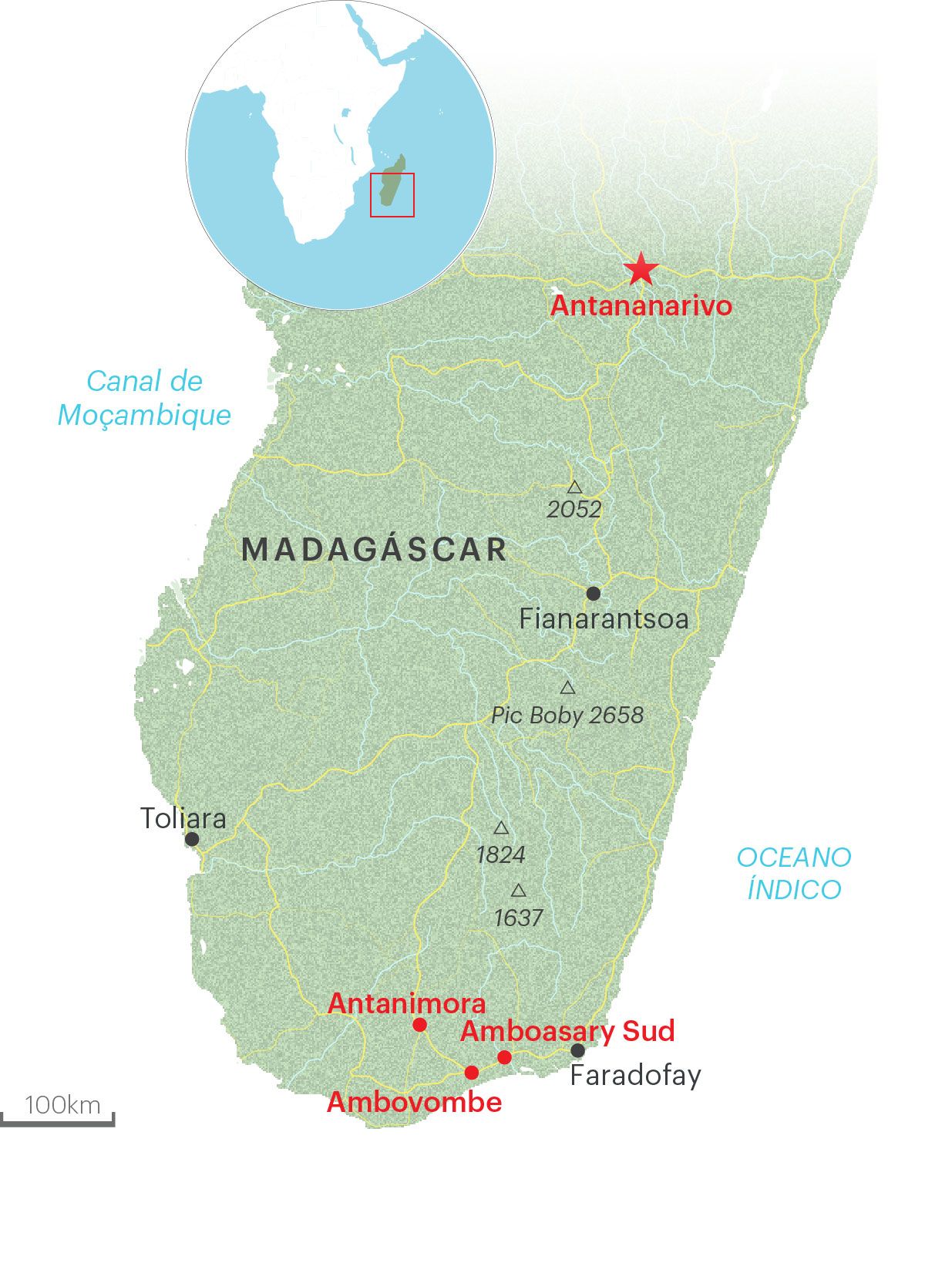

Mil quilómetros a sul da capital, Antananarivo, não há sequer estradas dignas desse nome no Grand Sud, a região mais isolada da enorme ilha de Madagáscar, a quarta maior do planeta, que é um dos países mais pobres do mundo. E há muito pouca água. Sobram quase três milhões de pessoas numa situação de risco: risco de ficar sem o que comer se a estação das chuvas for seca, se tempestades de areia ou pragas de gafanhotos estragarem as colheitas. Nos últimos anos, houve as três.

Foi por isso que Madagáscar, na costa de África mas já a caminho da Ásia, de onde vieram os seus primeiros habitantes, foi notícia nos últimos dois anos: a pior seca das últimas três décadas deixou um milhão e meio de pessoas totalmente dependentes da ajuda humanitária para sobreviver. Numa conclusão que gerou alguma polémica, a ONU chegou a dizer que Madagáscar era o primeiro país do mundo onde se passava fome devido às alterações climáticas, o que ajudou a chamar a atenção para uma crise que no meio da pandemia de covid-19 era quase invisível. Mas no chão vermelho do Grand Sud desenha-se uma teia complexa de razões para a fome e as alterações climáticas são apenas um dos fios por onde se pode puxar.

A aldeia de Betoko, meia dúzia de casas com paredes de terra vermelha e telhados de palha, no distrito de Ambovombe

Uma vez por semana, um consórcio de ONG traz até Betoko um posto médico móvel, para chegar a duas mil pessoas desta área

Siza Vaovavy veio de uma aldeia vizinha, para que Lambo tenha acesso ao tratamento para a subnutrição

Siza nunca ouviu falar de aquecimento global, mas sabe bem o que é não ter comida para dar aos filhos, ir dormir e acordar com fome. Foram muitas as vezes em que isso aconteceu nos últimos três anos. Esta jovem mãe não sabe dizer quanto tempo demorou para aqui chegar, a Betoko, uma aldeia no distrito de Ambovombe, no coração do Grand Sud. Sabe apenas que foi muito, com o filho às costas grande parte do caminho, descalça. A aldeia não é muito diferente daquela onde vive: há apenas algumas casas, um poço com uma bomba para tirar água que não funciona, e mais nada. Há ainda um ribeiro a cinco minutos onde se pode escavar para conseguir água, como a que duas crianças que passam levam à cabeça.

Siza parece muito jovem, mas não sabe que idade tem, não foi à escola e não sabe ler o cartão de identificação que tem em casa. Senta-se no chão para contar a sua história. Esta manhã, em vez de ir com o marido trabalhar no campo, na terra que os sustenta, veio com o filho mais novo ao médico. O mais velho tem quatro anos e ficou em casa, com o avô. “Ele estava muito fraco, por isso percebi que alguma coisa estava mal”, conta. Esta é quinta semana seguida que vem buscar comida para Lambo: 21 saquetas de Plumpy Nut, uma pasta de amendoim usada para tratar crianças subnutridas, dão para uma semana.

Quando entram no recinto, a criança é despida e pesada: primeiro a mãe, depois com o bebé ao colo, porque não há balanças para bebés. A seguir, Lambo é medido com uma régua de madeira e finalmente passa ao médico, que analisa a circunferência do braço com a ajuda de uma tira de papel com cores: se ficar no amarelo, é mau; se der a volta até ao vermelho, é muito mau, porque significa subnutrição aguda e grave. O médico toma nota de todos os valores e da evolução na caderneta da criança, que nas últimas semanas ganhou apenas 600 gramas. Siza e Lambo passam à secretária onde outra funcionária da ONG Acção Contra a Fome (ACF) distribui as saquetas de Plumpy Nut e lhe dá os medicamentos que fazem parte do protocolo para a subnutrição.

Lambo passa por todos estes passos ora agarrado à mama da mãe, ora a chorar. Talvez esteja a estranhar tanta gente nova a olhar para ele, talvez tenha fome, talvez tenha dores por causa da queimadura feia que tem na perna, em parte exposta e com uma bolha grande que ainda não rebentou, um acidente quando Siza estava a cozinhar. Talvez tenha apenas sono e cansaço — é um bebé como os outros todos.

Uma mulher recolhe água num ribeiro perto de Betoko. Retirar a água desta forma ajuda a separar as impurezas

Uma mulher recolhe água num ribeiro perto de Betoko. Retirar a água desta forma ajuda a separar as impurezas

Dois zebus

No posto médico, Siza recebeu alguns conselhos logo na primeira semana: “Ensinaram-me que tenho de lhe dar comida logo que ele acordar, e agora dou-lhe arroz.” Nem sempre há comida para dar. A última estação das chuvas, que acabou em Março, não foi boa, mas não foi tão má como as duas anteriores, quando tiveram de vender dois dos três zebus que tinham para não morrerem de fome e de sede — precisavam do dinheiro para comprar comida e água. Vender um zebu, uma espécie de gado bovino, que se distingue facilmente por ter uma bossa característica, é um duro golpe numa terra onde são um símbolo de estatuto social, a forma de riqueza mais valorizada, e onde funcionam como dinheiro no banco.

Uma mulher da aldeia de Betoko escolhe arroz, sentada à porta de casa

Uma mulher da aldeia de Betoko escolhe arroz, sentada à porta de casa

Lambo com uma saqueta de Plumpy Nut, uma pasta de amendoim para crianças subnutridas

Lambo com uma saqueta de Plumpy Nut, uma pasta de amendoim para crianças subnutridas

Uma mãe espera com a filha para ser tratada no centro de saúde de Antanimora

Uma mãe espera com a filha para ser tratada no posto de Betoko

Este Outono, depois da estação das chuvas, Siza e o marido têm alguns amendoins que vendem para comprar arroz e ainda têm o resto que conseguem plantar: milho e mandioca. No ano passado não tinham nada, porque nada cresceu e a terra estava demasiado seca para plantar.

A conversa volta à enorme seca que devastou esta região semiárida, em que a falta de água é crónica: em dois anos seguidos, os leitos dos poucos rios e ribeiros que há, que só enchem na estação das chuvas, de Novembro a Março, ficaram secos. Sem água para regar os campos, ou até para beber e cozinhar, Siza e muitos milhares de famílias que vivem quase exclusivamente de uma agricultura de subsistência ficaram numa situação precária: em Dezembro de 2020, além de milhão e meio de pessoas a precisar de ajuda humanitária, 334 mil estavam em situação considerada de emergência.

A seca que começou em 2019 foi a pior desde 1992. Caiu apenas 60% da chuva que costuma cair, um fenómeno com um período de retorno de 135 anos, ou seja, que se estima que aconteça a cada 135 anos. Não há certezas sobre o peso das alterações climáticas causadas pelos humanos nesta seca — os dados não indicam que se sobreponha, por enquanto, à variabilidade normal do clima nesta região, nota um estudo da World Weather Attribution, consórcio que reúne especialistas climáticos de diferentes centros de investigação —, mas os modelos indicam que a situação pode agravar-se se as temperaturas globais continuarem a subir, tornando estes eventos extremos mais comuns.

Mesmo antes desta seca, 90% da população no Sul de Madagáscar vivia abaixo do limiar da pobreza, com menos de 1,90 dólares por dia. A fome é recorrente nesta região e tem um nome: kere, uma palavra que pode ser traduzida como “morrer de fome”. O termo está ligado à falta de chuva, de água, de comida e de dinheiro. Os grandes episódios de kere recebem nomes e o primeiro de que há registo, “Marotaolagne” (“esqueletos humanos espalhados”), remonta ao tempo da colonização francesa, na década de 1930 — estima-se que tenha causado a morte a pelo menos meio milhão de pessoas. Desde então, houve 15 episódios que mantêm a região refém de um ciclo de pobreza.

Como pode Siza sair deste ciclo? A rapariga gostava, “talvez”, que os filhos fossem à escola. Confessa que não sabe onde é a escola e “pode ser que seja muito longe”. Como o caminho de regresso que tem pela frente, com Lambo às costas. Parece tudo demasiado longe.

Na estrada para Ambovombe

Não há muitos sinais da presença do Estado nesta área de Madagáscar, além de uma ou outra barreira com um ou dois polícias armados no caminho, nas estradas de terra batida que os carros percorrem com dificuldade e os camiões ainda mais. Nem sequer é fácil trazer comida ou medicamentos para esta região: os mil quilómetros para a capital demoram mais de três dias a percorrer, grande parte por picadas, intransitáveis quando chove. Nas duas cidades mais próximas há alguns edifícios com nomes que remetem para a administração regional ou central, mas parecem quase todos fechados.

A cidade mais perto de Betoko é a uma hora de caminho de carro, apenas dez quilómetros, mas muita areia e muitos altos e baixos. A pé serão três ou quatro horas. Em Antanimora já há um mercado e um centro de saúde, com uma enfermeira que tem um cartão do Ministério da Saúde pendurado ao peito, e uma fotografia do Presidente Andry Rajoelina na parede.

Lydia Zafimihary, de 42 anos, explica como este ano há mais comida, desde que choveu, e, portanto, menos crianças desnutridas (seguem duas dezenas actualmente), mas diz que, em contrapartida, a chuva trouxe os insectos e a malária. Diarreia e febres são outro problema grave. As infecções respiratórias outro ainda, com o pó que há por todo o lado a fazer estragos. E a somar a tudo isto há a superstição e os tabus, que afastam os habitantes locais dos cuidados de saúde. “Dizem que o diabo gosta de casas brancas. As injecções são tabu...” Em algumas aldeias mais remotas, como Betoko, os tabus travam até os esforços de desenvolver o saneamento básico, um passo importante para eliminar doenças.

A solução passa por trabalhar com os curandeiros tradicionais: “Tentamos sensibilizá-los para saberem identificar as situações em que precisam de dizer às pessoas para irem ao hospital, em que um chá tradicional não vai fazer nada... ou só piora”.

Lydia tem orgulho no seu trabalho, que não seria possível sem a ajuda das organizações não- governamentais que estão há décadas no terreno em Madagáscar, como a Unicef, a ACF, a ASOS e os Médicos do Mundo. Sem elas não haveria vacinas ou medicamentos para dar no centro de saúde, os programas de ajuda alimentar ou as transferências em dinheiro para as famílias mais pobres. Há muitos protagonistas no terreno, que se tentam coordenar da melhor forma, explica Mathias Eick, da Direcção-Geral de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia (ECHO), que no ano passado destinou 19,9 milhões de euros a Madagáscar. Em 2023, serão 15,1 milhões e o orçamento para o próximo ano está agora a ser delineado.

Em Betoko

Em Betoko

A medição do braço permite detectar os casos de subnutrição

A medição do braço permite detectar os casos de subnutrição

Em Betoko

Em Betoko

Madagáscar é muito pobre — nos últimos anos, caiu no Índice de Desenvolvimento Humano, para a 173.ª posição entre 191 países — e esta região é ainda mais marginal, a milhas da capital e das zonas turísticas, dos postais com praias paradisíacas, da floresta tropical com lémures ou das plantações de baunilha que sustentam a economia. Um isolamento a que não será alheio o facto de os grupos étnicos desta zona do país não pertencerem à maioria merina, que governava o país antes da colonização francesa e que ainda hoje ocupa lugares-chave na administração e economia, e terem resistido sempre ao poder da capital. Até os embondeiros não parecem arranjar força para crescer aqui e os que se vêem são pequenos — das oito espécies de embondeiros que existem, seis são exclusivas de Madagáscar, um dos muitos endemismos que torna esta ilha do Índico tão diferente.

A fome traz a doença e a violência: ninguém quer ser apanhado na estrada que liga Antanimora a Ambovombe quando começa a escurecer, por medo dos dahalos, ladrões de gado que nos últimos anos foram ficando progressivamente mais violentos. Atacam mais nos dias de mercado e regressam depois para as montanhas, o seu refúgio. Até os funcionários das ONG se certificam de que iniciam o caminho de regresso antes das 14h.

Na estrada para Ambovombe e depois até Amboasary Sud, junto ao rio Mandrare, que marca o fim desta região árida, há mais gente do que carros. De jipe são várias horas, mas há sempre gente a fazer o caminho a pé. Vêem-se famílias inteiras, muitas mulheres com crianças às costas e lenha, água e trouxas à cabeça, carroças puxadas por zebus, manadas conduzidas por crianças. Há quilómetros e quilómetros de planura, algum mato rasteiro, depois a estranha floresta espinhosa a estender-se até à silhueta das montanhas que fazem as nuvens deixar cair toda a água que os ventos alísios trazem do Índico e desaparecerem sem nunca aqui chegarem.

Há cactos, muitos cactos à beira da estrada, e são cactos que as pessoas comem quando não há mais nada.

Raketa: os cactos e os seus frutos

“Raketa, raketa”, insiste Norine Rahasoa quando explica o que comia durante a seca, quando não havia mais nada. É uma palavra que é tão repetida que se torna familiar: cactos. Comiam os frutos? “Os frutos e as folhas dos cactos. É bom”, explica, encolhendo os ombros, desafiando as nossas dúvidas. Agora os cactos são despidos do exterior cheio de picos e dados ao gado, aos zebus, mas durante os piores meses de seca eram cozidos e comidos por todos, conta.

Estamos em Tanandava, uma aldeia perto do rio Mandrade e do lago Anony, a cinco quilómetros do mar, que se adivinha por trás das dunas gigantes. Norine, de 42 anos, mostra-nos a cozinha, uma cabana feita de tábuas, onde tem duas panelas negras ao lume, em cima de pedras, e uma serapilheira a cobrir uma pequena parte do chão de terra. Não dá para estar de pé e ao meio-dia o sol e o calor do lume transformam a cabana numa espécie de sauna. É aqui que cozinha para a família, sete filhos e filhas, o mais velho já adulto, a mais pequena com ano e meio. “Comemos o que plantamos: batata-doce, cenoura, milho, mandioca.”

Florentine com Elina ao colo, Norine, Rasoa e Théodorine com Macka. As duas bebés sofriam de subnutrição

Florentine com Elina ao colo, Norine, Rasoa e Théodorine com Macka. As duas bebés sofriam de subnutrição

Ao lado estão outras cabanas, de construção igualmente precária, mas mais altas, telhados de chapa às vezes, seis ou sete metros quadrados cada uma. E cada uma abriga uma família. Mostra-nos a sua: lá dentro um cortinado com flores separa a cama do resto, há uns alguidares no chão e pouco mais.

Norine é a primeira a falar e apresenta-nos várias mulheres da sua família. Théodorine Nambirisoa, de 25 anos, com Macka, uma bebé de oito meses, ao colo. Florentine, de 19 anos, tem um bebé, Elina, ao colo e a filha mais velha, de dois anos e oito meses, agarrada às pernas. Rasoa tem 18 anos e é a única que não é casada: veste um pólo azul, um lamba vermelho (o pano tradicional que serve de saia, vestido, porta-bebés e muito mais) que condiz com o elástico que lhe segura o cabelo e com o batom.

O contexto é diferente de Betoko, mas uma coisa não muda: há muitas crianças e subnutrição. As duas meninas estão ambas a ser tratadas. “Ela estava muito fraca, disseram-me que tinha ir ao centro de saúde para lhe darem o Plumpy Nut”, conta Théodorine. Agora é outra, está a acabar o tratamento e parece apenas uma menina gordinha e curiosa, vestida com uma camisola de lã que parece demasiado quente para o calor deste Outono tropical do Sul.

Também Elina estava leve como uma pena, aos cinco meses, diz Florence, que não sabe dizer quanto pesava a menina. Diz que dois meses depois de começar o tratamento já custa a carregar e que fica feliz por isso.

Nesse aspecto, têm sorte. Tanandava tem um reservatório de água construído pela Unicef, uma escola e um centro de saúde básico, que fica apenas a quatro minutos das cabanas onde vivem. Fica perto do rio e do lago, e por isso a falta de água não costuma ser um problema. Nos últimos anos, foi, e da costa vieram as tiomenas — tempestades de areia que se somaram à seca e lhes estragaram as colheitas.

Théodorine Nambirisoa, de 25 anos, com Macka

Théodorine Nambirisoa, de 25 anos, com Macka

Florentine, de 19 anos, com a bebé Elina, a sua segunda filha

Florentine, de 19 anos, com a bebé Elina, a sua segunda filha

Rasoa tem 18 anos e gostava de continuar a estudar

Rasoa tem 18 anos e gostava de continuar a estudar

Para Norine, Théodorine, Florence e Rasoa, os dias começam quase todos da mesma forma: saem de casa quando o sol nasce para uma caminhada de três horas até aos campos que cultivam, os filhos mais pequenos às costas. Ao final do dia, antes de anoitecer — “quando ficamos cansadas”, diz Norine —, fazem o caminho de volta. Mais três horas de regresso até Tanandava, a aldeia que está mais ou menos cercada por plantações de sisal de um conglomerado francês, sete mil hectares que se estendem até perder de vista, mais de metade da área total da cultura no país — o que faz com que não haja terrenos disponíveis para cultivar perto da aldeia. Nos piores meses da seca o caminho era feito de estômago vazio e só comiam à noite, quando voltavam. Novamente aquela palavra: raketa.

Menos uma boca para alimentar

Nomenjanahary Florentine apresenta-se segundo o costume local: nome de família primeiro e nome próprio depois. Com apenas 19 anos, tem já duas filhas. Foi quando engravidou da primeira que deixou de estudar, aos 15. É a mais velha, de dois anos e oito meses, que anda por perto com um vestido preto de cetim que também parece deslocado neste cenário, com um nó nas costas onde devia estar o fecho.

Florentine casou cedo, como muitas adolescentes em Madagáscar, que tem uma das taxas mais elevadas de casamentos infantis no mundo, segundo a Unicef, mas garante que foi ela a escolher. Há outras que não têm esse luxo, apesar de a idade legal para casar ser de 18 anos. Em períodos de fome as meninas são também as primeiras vítimas: são muitas vezes casadas em troca do dote, por vezes com homens muito mais velhos, explica Herizo Razatmandimbi, um funcionário do Ministério da População. “São vendidas. Às vezes com apenas 13 anos. É menos uma boca para alimentar”, lamenta — “outra consequência da seca”.

Antes ainda de casarem, muitas nunca vão à escola ou são forçadas a abandonar as aulas para ajudar em casa: passam horas a acartar água ou à procura de lenha para vender, conta Razatmandimbi. Encontramos facilmente cartazes da Unicef a tentar sensibilizar os pais, com o desenho de uma criança a carregar lenha e o sinal de proibido, mas mais facilmente ainda se encontram crianças a carregar lenha na rua.

Ir à escola custa dinheiro que as famílias não têm. Por isso, a meio do dia, há crianças por todo o lado nesta aldeia. Rodeiam-nos, curiosas. Aliás, há crianças por todo o lado em Madagáscar: sentadas à beira da estrada, cobertas de pó, a brincar com pedras, a conduzir uma manada de zebus, a acartar água ou lenha à cabeça, atadas às costas das mães as muito pequeninas, as maiores, elas próprias, com bebés ao colo.

Quarenta por cento da população de Madagáscar tem menos de 15 anos

Quarenta por cento da população de Madagáscar tem menos de 15 anos

Crianças junto ao centro de saúde de Tanandava

Crianças junto ao centro de saúde de Tanandava

Uma actividade apoiada pela Unicef, em que se ensinam competências básicas às crianças, muitas das quais não vão à escola

Uma actividade apoiada pela Unicef, em que se ensinam competências básicas às crianças e jovens, muitas das quais não vão à escola

Quarenta por cento da população de Madagáscar tem menos de 15 anos e há 4,3 milhões de crianças com menos de cinco — a média de filhos é de 3,6 por mulher. Daquelas, estima-se que metade sofram de desnutrição crónica, que terá efeitos para toda a vida, físicos e cognitivos. Os cactos ajudaram a sobreviver à seca, mas a fome deixa marcas.

“Não crescem normalmente, ficam mais pequenas, e no caso das raparigas, mais tarde, quando casam, há mais riscos no parto”, explica Mélanie Zafindrakembra, especialista em nutrição da Unicef. É uma geração que fica comprometida.

Rasoa conseguiu chegar aos 18 anos solteira e não é por falta de pretendentes: tem um sorriso envergonhado que desponta quando fala disto e conta que o que gostava mesmo, mesmo, era de ter dinheiro para fazer o exame final do liceu, que sabe que a família não pode pagar.

Florentine também estudou, mas na escola não ouviu falar de alterações climáticas. Com apenas 19 anos, recorre à memória dos mais velhos e repete o que ouve dizer: agora há menos verde, mais tiomenas, menos água. E não encontra outra explicação que não seja um castigo divino: “Há muitos pecados nesta terra...”

Não é a isso que se refere Florentine, mas há um “pecado” que tem contribuído para piorar as secas: a desflorestação. A procura de madeira para carvão para cozinhar e o corte de árvores para libertar terras para a agricultura, cada vez mais necessárias à medida que a população cresce, fez desaparecer 45% da vegetação desta região nas últimas quatro décadas. Sem vegetação, as secas são piores, as tiomenas somam-se à falta de água e cobrem os campos que podiam ser férteis: o verde dá lugar ao amarelo e ao vermelho.

Distrito de Ambovombe, Fevereiro de 2022. Em algumas áreas, a seca e as tempestades de areia danificaram até 94% dos campos agrícolas no ano passado

Analisando a seca que originou a fome, o já citado estudo da World Weather Attribution concluiu que a pobreza extrema e a pandemia de covid-19 tiveram um peso maior na crise alimentar na ilha africana do que as alterações climáticas. Mas alerta também para que esta combinação de fragilidades torna a ilha muito vulnerável a pequenas variações do clima, que se farão sentir se a temperatura continuar a aumentar.

Para o Governo de Andry Rajoelina, a narrativa das alterações climáticas foi “um presente” que ajudou a esconder os seus falhanços, defende fonte diplomática da comunidade internacional na ilha. Não se trata de negacionismo climático, clarifica a mesma fonte, mas de reconhecer a pobreza estrutural em que vive mergulhado o Sul do país, conhecido até entre as ONG que asseguram a sobrevivência da população como um “cemitério de projectos”: “Há muitos sítios onde há seca e não há fome.”

“Quando culpamos apenas a crise climática, retiramos qualquer responsabilidade das mãos dos líderes locais para lidar com os desastres”, afirmava a climatologista Friederike Otto, que co-coordenou o estudo da WWA, à Reuters, na altura da publicação do artigo.

Também a jornalista franco-malgaxe Gaëlle Borgia, vencedora de um Pulitzer, que trabalha em Madagáscar há mais de dez anos, fez essa análise, considerando que as alterações climáticas não são a principal razão da kere, como disse ao L’Express da Maurícia, embora a tenham agravado. “Esta fome que se repete regularmente há um século é principalmente o resultado do fracasso das políticas de desenvolvimento dos sucessivos governos.”

O rio Mandrare em Maio. No ano passado, quase desapareceu

O rio Mandrare em Maio. No ano passado, quase desapareceu

Um artigo publicado na revista Ecology and Society em 2022, liderado pelo investigador malgaxe Maixent I. Ralaingita, especialista em gestão do risco de desastre, descreve a kere como um “desastre socioecológico complexo”, com múltiplos factores que interagem: a desflorestação, a seca, as pragas, a pobreza extrema, a violência que floresce na ausência de lei e a incapacidade política somam-se numa “cascata de falhas” que esmaga a população.

Oito netos e 25 euros para os criar

Os cabelos brancos de Sana sobressaem no meio das centenas de pessoas sentadas debaixo de três toldos em Ambanisarika, em dia de mercado. Com os cabelos presos em quatro tranças, um lamba roxo atado à cintura, Sana mostra o cartão de identidade que tem guardado numa bolsinha e que diz a idade que ela não sabe dizer: tem 67 ou 68 anos, nasceu em 1958 — não há um dia, apenas o ano.

Traz o cartão porque veio a Ambanisarika buscar os 120 mil ariarys que recebe do Programa Alimentar Mundial (PAM ou WFP na sigla em inglês), mais uma das acções apoiadas pela ECHO.

Sana vive sozinha com oito netos, três dos filhos morreram e dois foram-se embora procurar trabalho e não voltaram. Ficou com oito crianças para criar e já não tem forças para cultivar. Este dinheiro faz a diferença. Sem ele, a única fonte de rendimentos que tem é o da venda dos ramos que apanha com os netos para lenha e carvão.

Sana, ao centro, de lamba roxo e chapéu na mão, tem oito netos para criar

Sana, ao centro, de lamba roxo e chapéu na mão, tem oito netos para criar

Há quase dez anos que o PAM tem um programa em Madagáscar em que entrega dinheiro a famílias especialmente vulneráveis: este ano estão abrangidas 1917 famílias da região, que recebem o equivalente a 25 euros por mês, durante quatro meses, na época mais difícil do ano, explica Bartholdy Andrianjarasoa, do PAM.

As famílias são identificadas dentro de cada comunidade e o programa acaba por funcionar como um serviço básico de segurança social num país onde isso não existe. Os beneficiários são geralmente de agregados liderados por mulheres, viúvas, com pessoas com deficiência, ou com mulheres grávidas.

Os programas de transferência de dinheiro só são possíveis, no entanto, em locais onde as pessoas “podem ter acesso a um mercado, e servem como forma de dar mais autonomia a cada família, de emancipação, e também de estimular as economias locais”, em vez de dar apenas alimentos, diz Andrianjarasoa.

Quase duas mil famílias sobrevivem com o dinheiro que recebem do PAM, perto de Ambanisarika

Quase duas mil famílias sobrevivem graças ao dinheiro que recebem do PAM, perto de Ambanisarika

Cada família recebe 25 euros por mês, durante quatro meses

Cada família recebe 25 euros por mês, durante quatro meses

Dia de mercado em Ambanisarika

Dia de mercado em Ambanisarika

Dia de mercado em Ambanisarika

Dia de mercado em Ambanisarika

Uma mãe ajeita o lamba para segurar o filho

Uma mãe ajeita o lamba para segurar o filho

Nesta quinta-feira, o dia da distribuição do dinheiro coincidiu com o dia de mercado e centenas de pessoas agitam-se na estrada, por entre bancas no chão onde se vende de tudo um pouco, mas geralmente em pequenas quantidades — é o que as pessoas produzem, nem no mercado há fartura. Os amendoins que nesta altura asseguram um rendimento a tantas famílias, por exemplo, são vendidos em pequenas latas redondas, uma mancheia cada uma, não mais.

No final da estrada, Sana e outras centenas de pessoas esperam sentadas no chão para levantarem esta espécie de rendimento mínimo — esperar é algo que quem precisa de ajuda deve aprender a fazer em Madagáscar. Muitas vieram de longe. O PAM recorre a uma operadora de telecomunicações para transportar o dinheiro, porque andar por estas estradas sem segurança não seria possível, e tem um programa que recorre à biometria para identificar os beneficiários, para garantir que não há fraudes, explica Andrianjarasoa.

Um comité da comunidade recebe as reclamações

Um comité da comunidade recebe as reclamações

Há um número de telefone afixado para dúvidas e queixas, mas há também uma mesa com duas mulheres com crianças ao colo e um papel que indica “comité de reclamações”. Ninguém as procura nesta manhã, mas o técnico do PAM diz que há muitas e que não é fácil decidir quem tem direito ao apoio, é preciso envolver a comunidade e há discussões acaloradas pelo meio. Explica com um exemplo que mostra como a situação se tem deteriorado na região: “Há uma década, uma família com dez zebus era considerada vulnerável e podia ter apoio, agora é considerada quase rica.”

Sana usa o dinheiro para comida, é verdade, mas também para comprar alguma roupa quando é preciso, para os netos, ou medicamentos. “Antes costumávamos cultivar, para ter o que comer, mas agora é tão difícil.” Na última seca, vendeu tudo o que lhe restava, mesmo tudo. Mas para quem nasceu em 1958, a seca não é novidade, nem a fome. “Kere. Kere. Sempre houve fome, mas estamos habituados e não nos queixamos. Vivemos com o que temos.”

Dos oito netos, garante que todos vão à escola. Bate com a mão no chão, para sublinhar como é importante. “Eu não fui à escola, não sei ler nem escrever. É triste não saber as coisas, não saber se uma coisa nos pode matar. Quero que eles aprendam, que tenham educação e que me possam ajudar no futuro.”

“Magro como um pau”

Voltamos a Betoko para conhecer Famjalina e Delphin. Ela tem 21 anos, é casada há sete, e o bebé de um ano é o seu terceiro filho. Vive relativamente perto, a uma hora de distância, a pé, e procurou ajuda depois de um “agente de comunidade”, treinado por uma ONG, ter detectado que Delphin estava subnutrido. Agarra num pau do chão e diz que era assim que o bebé estava antes, “magro como um pau”. E magro como um pau continua: já ganhou peso e já voltou a perder. Se não melhorar, terá de ser internado.

Famjalina, de 21 anos, e o filho Delphin

Famjalina, de 21 anos, e o filho Delphin

Os outros dois filhos estão bem, garante, deu-lhes de mamar e cresceram saudáveis, mas com a seca a comida começou a escassear e Famjalina começou a ficar para o fim: desta vez não teve leite suficiente. “Comemos mandioca e milho e é tudo o que comemos, mas agora fazemos três refeições. Durante a seca chegámos a fazer apenas uma refeição, comíamos os frutos dos cactos, bebíamos água e íamos para a cama.” Quando o rio ao pé de casa secou, e depois o poço deixou de ter água, até a água encareceu: dois mil ariarys por um balde de água turva — 20 litros chegaram a custar 5000 ariarys (cerca de um euro, num país onde o salário médio ronda os 50 euros).

A família de Famjalina tinha muitos zebus e venderam uns 60, calcula. Outros sete morreram de fome e de sede. Nem assim conseguiram evitar a fome. Na última estação, Famjalima e o marido já conseguiram plantar mandioca, amendoins e milho. “Vendemos algumas coisas e compramos comida com o dinheiro.” Sobretudo arroz, mas apenas para as crianças.

Três crianças partilham o almoço numa cabana em Betoko

Crianças partilham o almoço numa cabana em Betoko

À espera do médico

À espera do médico

No posto de saúde móvel das ONG

No posto de saúde móvel das ONG

Embondeiros no caminho para Betoko (Patrícia Jesus)

Embondeiros no caminho para Betoko (Patrícia Jesus)

Famjalina sabe que a próxima seca vai ser mais difícil se não tiverem tempo para recuperar, e é com franqueza que fala dos seus medos e do que quer para o futuro. “Quero comer! Quero ter comida suficiente, porque a tua cabeça está sempre confusa quando não tens o que comer. Tens vertigens e não consegues pensar. E nem sempre conseguimos ter sequer comida para os bebés. Eles choram, pedem comida, e eu choro porque não tenho solução.”

Mas ao contrário de muitos malgaxes, que abandonaram o Grand Sud nos últimos anos para se tornarem migrantes e emigrantes, à procura de uma vida melhor, Famjalina não quer abandonar o chão de pó vermelho que ameaça tudo cobrir. “Morremos aqui, é a nossa terra e morremos aqui.”

O PÚBLICO viajou a convite da Comissão Europeia